保育園の先生に感謝の気持ちを伝えたいと考える一方で、プレゼントが迷惑になるのでは?と悩む方も多いのではないでしょうか。

とくに卒園や進級といった節目の時期には、何か記念になるものを贈りたくなるのが親心です。しかし実際には、園のルールでプレゼントが禁止されている場合もあり、個人的に渡すことがトラブルの原因になることもあります。

ボールペンやハンカチなどの実用品、お菓子や手作りの品など、気持ちを込めて選んだものであっても、先生にとっては受け取りづらいケースもあるのが実情です。

たとえ金額が1000円以内であっても、ルールや状況によっては迷惑に感じられてしまうこともあるため注意が必要です。

この記事では、保育園の先生へのプレゼントがなぜ迷惑になり得るのか、避けるべき点や、子どもから渡す場合の配慮、そして実際にもらって嬉しいものの傾向について詳しく解説します。

感謝の気持ちをきちんと伝えるために、まずは正しい知識と配慮ある対応を知っておきましょう。

- 保育園でプレゼントが禁止されている理由

- 個人的に進級時に贈る際のリスク

- 飲食物や手作り品が避けられる背景

- 先生に喜ばれる配慮ある贈り方

保育園の先生にプレゼントが卒園時でも迷惑になる理由とは

![]()

- 禁止されている場合がある

- 個人的に進級時に贈るのはどうなのか

- お菓子は衛生面でダメかも

- 手作りの品は気持ちがこもっていても注意が必要

- 子どもからは贈ってもいい?

禁止されている場合がある

![]()

保育園の先生へのプレゼントは、園の方針によっては明確に禁止されていることがあります。特に公立保育園では、公務員である職員への贈り物が禁止されているケースがほとんどです。

これは、不平等やえこひいきといった問題を未然に防ぐための対応です。

誰か一部の家庭だけが特別なものを贈った場合、それを知った他の家庭が不快に感じたり、「何か渡さなければいけないのでは」と心理的な負担になる可能性があります。

また、先生方も「受け取ってよいのか」「他の先生に知られてしまったらどうしよう」と悩むことがあるようです。心遣いを素直に喜びたくても、園のルールに反してしまえば受け取りづらくなります。

このような背景から、まずは保護者向けの資料や連絡帳などで、プレゼントに関する園のルールが記載されていないかを確認することが大切です。

わからない場合は、事前に保育園に相談しておくと安心です。

気持ちを伝えたい場合は、手紙や子どもの書いた絵など、負担にならない形の贈り物を検討するとよいでしょう。

個人的に進級時に贈るのはどうなのか

![]()

進級のタイミングで個人的にプレゼントを贈ることについては、慎重な判断が必要です。

卒園と異なり、進級では先生との別れが必ずしもあるわけではなく、贈り物のタイミングとして適切か迷うケースが多くあります。

また、個人的に渡す行為は「他の先生や保護者に知られたらどうしよう」といった配慮を先生側にさせてしまう場合もあります。

とくに他の保護者が何もしていない場合、自分だけが行動することに対する心理的な負担が発生する可能性があります。

例えば、進級を機に子どもが成長したことを感謝したくなる場面もありますが、その思いは手紙などで十分に伝えることができます。

気持ちが伝わる方法としては、連絡帳に一言添えたり、子どもと一緒に描いたイラストを渡すなど、形式にとらわれない工夫が効果的です。

何よりも大切なのは、「感謝の気持ちを形にすること」よりも、「相手にとって負担にならないこと」を優先する姿勢です。園の方針を確認したうえで、控えめな気持ちの伝え方を選びましょう。

お菓子は衛生面でダメかも

![]()

保育園の先生へのプレゼントとして「お菓子」を選ぶ方は少なくありませんが、衛生面の観点から避けたほうがよいケースが多くあります。

とくに個包装されていないものや手作りのお菓子は、どんなに心のこもった贈り物であっても、先生が受け取りを遠慮することがあります。

近年ではアレルギーへの配慮も重要視されており、材料が明記されていない手作りや市販品は、トラブルを避けるためにも慎重に扱われる傾向にあります。

さらに、食品の差し入れには「保育中に食べる時間がない」「冷蔵保存ができない」といった現実的な問題もあります。

例えば「日持ちする焼き菓子だから」と思っても、先生側は受け取ってから処分の判断に悩むことになってしまうかもしれません。

このようなことを避けるためには、気持ちだけを丁寧なメッセージに乗せるのが無難です。

それでも何かを渡したいという場合は、園に確認を取ったうえで、未開封・個包装・表示明確な市販品を選ぶのが基本です。

ですが、多くの保育施設では「飲食物の受け取りは不可」としていることが多いため、まずはルールを確認するようにしましょう。

手作りの品は気持ちがこもっていても注意が必要

![]()

心を込めて作った手作りの贈り物は、想いが伝わる素敵な選択肢に思えるかもしれません。しかしながら、保育園では手作り品の受け取りを控えているところも多く存在します。

その背景には衛生管理や公平性への配慮があります。

例えば、手縫いの小物や編み物、手作りアクセサリーなどは気持ちが強く表れる一方で、「受け取らなかったら失礼になるのでは」と先生側が困ってしまうことがあります。

また、見た目は可愛らしくても、保護者間で「あの人は贈った」「うちは何もしてない」といった無言の比較が生まれてしまう可能性も否めません。

さらに、手作り品は「誰がどのような環境で作ったか」がわからないため、食品と同じくアレルギーや感染症対策の観点からも慎重に扱われます。

感染症の流行期であれば、特に受け取りに慎重にならざるを得ません。

このような理由から、気持ちを伝える手段としては、メッセージカードや子どもが描いた絵など、負担の少ない形を選ぶのが無難です。

形に残したい場合も、封筒に入れた手紙やプリントした写真など、控えめで配慮ある方法を意識することが大切です。

子どもからは贈ってもいい?

![]()

保育園の先生への贈り物については、保護者からのプレゼントが制限されることが多い一方で、「子どもから」のものは柔軟に受け入れられるケースがあります。ただし、この場合でも配慮が必要です。

例えば、子どもが描いたイラストや手紙などは、形式ばらず素直な気持ちが伝わるため、多くの先生に喜ばれます。

中には、クラスの壁に飾ってくれる園もあり、思い出として大切にしてもらえることもあります。

一方で、「子どもが選んだ」という名目でも、実質的に保護者が用意したプレゼントであれば、園の規則に抵触する可能性もあります。

見た目が高価だったり、大人の意図を強く感じる品であれば、先生が受け取りを迷うことも考えられます。

このように、子どもが主体となっていることが明確であり、なおかつ負担にならない内容であれば、多くの保育士が感謝の気持ちと共に受け取ってくれることが多いようです。

何よりも大切なのは、「感謝の気持ちを無理のない方法で伝えること」です。

保育園の先生のプレゼントが卒園時に迷惑じゃない方法

![]()

- 卒園のタイミングなら受け取りやすい?

- 1000円以内であれば問題ないのか

- もらって嬉しいものの傾向とは

- 定番のボールペンはおすすめできる?

- 困らせないために園の方針を事前に確認

卒園のタイミングなら受け取りやすい?

![]()

保育園の先生への贈り物は、「卒園」という節目に限っては比較的受け取りやすい傾向があります。これは、園生活の一区切りであり、保護者から感謝の気持ちを伝えたいタイミングでもあるためです。

ただし、卒園時であっても園によってはプレゼントを一切禁止している場合があるため、事前にルールを確認しておくことが欠かせません。

禁止の理由には、「保護者間の不公平感を避ける」「先生への負担を減らす」「金品の授受を防ぐ」などがあります。

もし許可されている場合でも、高価な品物や個人的すぎる内容は避けた方が無難です。一般的には、子どもたち全員からの寄せ書きや、クラス全体でまとめた記念品などが受け入れられやすくなっています。

また、先生が複数いる場合は、誰か1人だけに渡すよりも全員に平等な形で感謝を伝えるほうが適切です。その場の空気や関係性を重んじ、個別の対応が必要なときでも、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

1000円以内であれば問題ないのか

![]()

金額が控えめであれば贈り物をしても問題ないと思われがちですが、金額の多寡に関わらず、園のルールや方針によっては一切のプレゼントが禁止されていることもあります。

そのため、「1000円以内ならOK」という明確な基準があるわけではありません。

保育園が贈り物を制限している主な理由は、「保護者間での不公平感」や「先生への心理的負担の軽減」にあります。

価格が安いとはいえ、特定の家庭からの贈り物を受け取ると、他の保護者が気を遣ったり、気まずさを感じることもあるのです。

一方で、園によっては「金額に関わらず、消え物や記念品としての範囲であれば受け取り可」としている場合もあるため、迷ったら事前に確認しておくことが大切です。

贈る側が「ちょっとした感謝の気持ち」と思っても、相手にとっては「対応を求められている」と感じることもあるため、金額だけでなく“贈る目的”や“渡し方”も十分に配慮しましょう。

もらって嬉しいものの傾向とは

![]()

先生たちが実際に「嬉しい」と感じる贈り物には、いくつか共通した傾向があります。それは「実用的で気を遣わせないもの」や「子どもたちの気持ちがこもったもの」です。

例えば、手紙やイラスト、写真付きのメッセージカードなどは、保護者の関与が少なく、子どもの素直な気持ちが伝わるため、好まれるケースが多く見られます。先生にとっても、後から見返すたびに心が温まるプレゼントとなるようです。

他には、タオルハンカチやボールペンなどの消耗品も人気があります。高価すぎず、日常的に使える実用品であれば、気負わずに受け取ってもらいやすい傾向にあります。

ただし、同じ実用品でも「ブランド品」や「個人的な好みが強く出るもの」は避けた方が無難です。受け取った側が使いにくいと感じると、気まずさにつながる可能性もあります。

最終的に大切なのは、「感謝の気持ちを押し付けないかたちで伝える」ということです。贈り物を通して伝えるよりも、一言の「ありがとう」が何よりも心に響くこともあります。

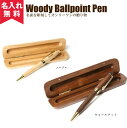

定番のボールペンはおすすめできる?

![]()

ボールペンは「実用的で場所を取らない」「高額でない」といった点で贈り物として人気があります。しかし、保育園の先生へのプレゼントとして選ぶ際は、慎重に判断することが必要です。

というのも、どんなにささやかなものであっても、物品の受け取りを一律で禁止している園も多く存在します。その場合、ボールペンであってもNGとなる可能性があります。

また、ボールペンは種類によっては「記念品らしさ」が出やすく、先生が周囲に気を使って使えなくなることもあるようです。名入れをしたものなどは特に、贈る側の思いが強く伝わる反面、受け取る側が負担に感じるケースもあります。

どうしても贈りたい場合は、シンプルで控えめなデザインを選び、「もしご迷惑でなければお使いください」というスタンスで渡すと、相手の気持ちに配慮できます。

プレゼントそのものよりも、気持ちが伝わる形にする工夫が大切です。

困らせないために園の方針を事前に確認

![]()

先生に感謝の気持ちを伝えたいと思ったとき、最も大切なのは「園のルールを尊重すること」です。保護者からの贈り物を禁止している園では、どんなに小さな物でも受け取ることができない決まりがあります。

こうしたルールには、「保護者間の不公平をなくす」「先生が気を遣わなくてすむ」といった背景があるため、好意であっても勝手に行動してしまうと、かえって相手を困らせてしまうかもしれません。

園の方針は入園時の説明資料に記載されていることも多く、わからない場合は連絡帳や園だより、あるいは園長先生に直接尋ねることで確認ができます。

また、年ごとの運用が変わるケースもあるため、「去年はOKだったから大丈夫」とは限りません。念のため、今の状況に合わせて確認しておくと安心です。

気持ちを形にするなら、園が許可している範囲内で工夫することが大切です。先生方が気持ちよく受け取れるようにするためにも、まずは園の方針をチェックすることが第一歩と言えるでしょう。

保育園の先生の卒園プレゼントが迷惑しない方法を総括

記事のポイントをまとめます。

- 保育園によっては贈り物を明確に禁止している場合がある

- 公立園では公務員規定により贈答品の受け取りができない

- 進級時の個人的なプレゼントはタイミングが不自然になりやすい

- 個別の贈り物は保護者間の不公平感を生むことがある

- 手紙や子どもの絵などの形で感謝を伝えるのが無難

- 手作りのお菓子は衛生面・アレルギーの観点から避けるべき

- 既製品でも食品は基本的にNGとされている園が多い

- 手作り品は衛生管理と公平性の面で配慮が必要

- 子ども自身が描いた絵やメッセージは比較的受け入れられやすい

- 子ども名義でも保護者の介入が強い贈り物は避けるべき

- 卒園のタイミングなら受け取ってもらいやすい傾向にある

- 卒園時でも事前に園の方針確認が必須

- 金額が1000円以内でも禁止している園では問題になる

- 実用品であるボールペンも園の方針次第ではNGとなる

- どんな贈り物でもまずは園のルールを確認するのが基本