- 贈り物を渡す適切なタイミングやマナー

- 香典や供花など贈り物の選び方のポイント

- 遠方や時間が経過した場合の対応方法

- 遅れて香典を渡す際の言葉や注意点

友達の親が亡くなった時の贈り物を選ぶ際の基本マナー

![]()

- あとからでも大丈夫?後日お供えはマナー違反か

- 遅れて香典を渡すときの言葉は?

- 贈り物を渡す際の「いつ」がポイント

- 家に行く前に気をつけること

- 遠方に住む場合の選び方

あとからでも大丈夫?後日お供えはマナー違反か

![]()

後日お供えをすることは、必ずしもマナー違反ではありません。ただし、タイミングや贈り方に注意が必要です。

多くの場合、遺族は葬儀やその後の手続きで多忙なため、すぐにお供えを届けることが難しい状況も考えられます。

このような場合、落ち着いたタイミングを見計らって贈るのが適切です。例えば、葬儀の後に四十九日が終わった頃を目安にすると、遺族の心が少し落ち着いている可能性が高いでしょう。

贈る際には、包装にかけ紙を使用し、「御供」と書いて自分の名前を記載します。また、品物には日持ちするものや仏壇に供えやすいものを選ぶと良いです。果物やお菓子、線香などが一般的で、派手なデザインや香りの強すぎるものは避けましょう。

ただし、遺族が供物を辞退している場合は、無理に贈らないこともマナーです。このようなケースでは、弔問の際に丁寧にお悔やみの言葉を伝えるだけでも十分な気持ちが伝わります。

遅れて香典を渡すときの言葉は?

![]()

遅れて香典を渡す場合は、相手への配慮を第一に考え、適切な言葉を添えることが大切です。事前に遅れた理由を簡潔に説明し、遺族の心情を気遣う表現を心がけましょう。

例えば、「ご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。このたびはご愁傷様でございます。心ばかりではございますが、故人を偲んでお供えさせていただきます」といった形が一般的です。

この際、相手が恐縮しないよう、あまり大げさにならない言葉遣いを意識すると良いでしょう。

また、香典を渡すタイミングが四十九日を過ぎた場合、「御仏前」と表書きするのがマナーです。このとき、贈り物を添える場合は、香典とは別に渡すようにしましょう。一つにまとめると、香典返しの準備が複雑になることがあるためです。

相手の状況によっては、香典の受け取りを辞退されることもあります。その場合は、相手の意向を尊重し、無理に渡そうとしないことが重要です。気持ちを伝える手紙を添えるなど、別の方法で弔意を表すことも選択肢の一つです。

贈り物を渡す際の「いつ」がポイント

![]()

贈り物を渡すタイミングは、遺族の状況やマナーを考慮することが重要です。適切なタイミングを見計らうことで、相手にとって負担の少ない対応ができます。

初七日と四十九日

まず、贈り物を渡す一般的なタイミングとして、四十九日が過ぎてからがおすすめです。四十九日は仏教の教えで故人が成仏する日とされており、その後の時期は遺族も少しずつ落ち着いている可能性があります。

この時期を選ぶことで、気持ちを伝えながらも相手への配慮ができます。

一方、早めにお悔やみを伝えたい場合は、葬儀直後を避け、初七日を過ぎた頃が良いでしょう。このタイミングでは、贈り物と一緒に短いメッセージを添えることで、心を込めた対応ができます。

遠方の場合は配送を検討

また、相手が遠方に住んでいる場合や直接渡すのが難しい場合には、配送を利用することも一つの方法です。この際、到着日を遺族と相談し、負担がかからない日を選ぶと良いでしょう。

贈る時期が遅れた場合でも、「気持ちを伝えたい」という意図を素直に表現することが大切です。タイミングを見極め、遺族の心情を優先することで、贈り物の効果がより良いものになります。

家に行く前に気をつけること

![]()

遺族宅を訪問する際には、事前にいくつかのポイントを押さえておく必要があります。これにより、相手に余計な負担をかけず、失礼のない対応ができます。

事前に連絡する

まず、訪問前には必ず事前連絡を入れ、訪問の可否を確認しましょう。突然の訪問は遺族を驚かせるだけでなく、準備の負担をかけてしまいます。また、日時を相談する際は、遺族が比較的落ち着いている時間帯を選ぶようにします。

服装に注意

服装についても注意が必要です。派手な色やカジュアルすぎる服装は避け、落ち着いた色合いで清潔感のある服装を選びましょう。これにより、弔意を表すと同時に、遺族に対する敬意を示すことができます。

長時間滞在は避ける

さらに、訪問時には長時間滞在しないことがマナーです。訪問の目的が弔問や贈り物を渡すことの場合、遺族の心身に配慮し、短時間で切り上げるよう心がけましょう。滞在が長引くと、相手に疲労感を与えてしまう可能性があります。

最後に、持参する贈り物や香典がある場合は、かけ紙や表書きを確認し、適切に準備しておきましょう。

また、言葉遣いにも注意し、「頑張って」や「元気を出して」といったフレーズは控えるべきです。これらの配慮が、遺族にとって安心感を与える訪問となります。

遠方に住む場合の選び方

![]()

遠方に住んでいる場合、直接贈り物を持参することが難しいため、配送を活用するのが一般的です。その際は、相手の手間を考慮し、遺族が受け取りやすい形で贈ることが大切です。

まず、贈り物の種類としては、仏前に供えやすいお菓子や線香、果物が適しています。これらは比較的軽く、配送中の破損リスクも少ないため安心して贈ることができます。

特に果物を選ぶ場合は、旬のものや日持ちする種類を選び、仏前に飾りやすい形に整えた盛り合わせがおすすめです。

配送を利用する際には、到着日を遺族と相談することが重要です。突然届くと相手が困惑することもあるため、事前に連絡を取り、都合の良い日時を確認しておきましょう。

また、品物にかけ紙を添え、丁寧な弔意を表す表書きを記載することを忘れないようにしてください。

さらに、配送とともに心のこもったメッセージを添えることで、直接会えない分の気持ちを伝えることができます。短くても心に響く文章が、贈り物をより意味のあるものにします。

友達の親が亡くなった時の贈り物に適したアイテムと例

![]()

- お菓子は日持ちと個包装が鍵

- 花を贈る際の種類とマナー

- メッセージカードに添える言葉の例

- 時間が経ってからのお悔やみには何が適切?

- 香典以外の贈り物で気をつけること

お菓子は日持ちと個包装が鍵

![]()

お菓子を贈り物に選ぶ際には、日持ちするものを選ぶことが最優先です。特に遺族が忙しい時期には、すぐに食べる時間が取れない場合もあるため、保存が効くお菓子が適しています。

また、個包装されているお菓子は、仏前に供えやすいだけでなく、分けやすいというメリットがあります。

親族や知人が集まる機会もあるため、複数人でシェアできるお菓子は喜ばれることが多いです。例えば、ようかん、カステラ、クッキー、フィナンシェなどが適切な選択肢として挙げられます。

相場については故人と親しかった場合は5000円~1万円、友人の親の場合は3000円~5000円です。

パッケージのデザインにも注意が必要です。派手な色や装飾は避け、落ち着いたデザインのものを選びましょう。

さらに、贈る前には賞味期限を確認し、余裕のある期間のものを選ぶことで相手に配慮が伝わります。

ようかん

個包装で衛生的なひとくちサイズの煉羊羹が16本入っています。落ち着いたデザインのパッケージで、のし紙の対応も可能です。

カステラ

しっとりとした食感が特徴の長崎カステラで、個包装のため衛生的で配りやすいです。落ち着いたデザインのパッケージで、のし紙の対応も可能です。

クッキー

個包装で日持ちがし、シックなパッケージデザインです。のし対応も可能で、高級感のある贈り物として最適です。

フィナンシェ

落ち着いたデザインのパッケージで、個包装されています。 日持ちも良く、のし対応が可能です。

一方で、生菓子や冷蔵が必要なお菓子は避けた方が無難です。保存が難しく、早めに食べる必要があるため、遺族に負担をかけてしまう可能性があります。適切なお菓子を選び、心のこもった贈り物として届けましょう。

花を贈る際の種類とマナー

![]()

花を贈る際には、種類やマナーに注意することが大切です。遺族への気遣いが伝わるよう、適切な選び方と手配を心がけましょう。

まず、花の種類は白を基調とした落ち着いた色合いが一般的です。菊やトルコキキョウなどが弔事にふさわしいとされています。

白菊

白菊を中心にまとめたアレンジメントです。落ち着いたデザインで、ご遺族へのお悔やみに最適です。サイズや花材の詳細は商品ページで確認できます。

白トルコキキョウ・リンドウ・白菊・グリーンの葉を使っています。法事・ご命日にもご利用ください。

一方で、香りが強すぎる花や花粉が落ちやすい百合、トゲのあるバラは避けたほうが無難です。ただし、故人が特定の花を好んでいた場合には、その花を選ぶことで故人を偲ぶ気持ちをより伝えることができます。

贈る際には、かけ紙を添え、「御供」や「御霊前」と記載します。四十九日を過ぎた場合は「御仏前」とするのが適切です。

配送を利用する場合でも、到着日時を事前に確認し、遺族の都合に合わせることを忘れないようにしましょう。

メッセージカードに添える言葉の例

![]()

メッセージカードを添えることで、贈り物にさらに気持ちが込められます。遺族に寄り添う言葉選びが大切です。

基本的には、短い文章で誠実な気持ちを伝えるのがポイントです。例えば、「このたびのご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。ささやかながら、故人を偲んでお供えいたします」といった形式的な言葉が一般的です。

これに加え、「お身体をどうかご自愛ください」など、遺族を気遣う一言を添えると良いでしょう。

一方で、親しい友人の場合は、形式的すぎない言葉遣いでも構いません。「本当に大変だったね。何か手伝えることがあれば遠慮なく言ってね」というように、日常的なやり取りの延長で書くと、気持ちが伝わりやすくなります。

注意点として、忌み言葉や不吉な表現を避けることが挙げられます。「重ね重ね」「再び」などの言葉や、「死」「苦しむ」といった直接的な表現は控えましょう。また、あまりにも長文になると相手の負担になるため、簡潔にまとめるのが基本です。

このように、形式的な内容と親しみのある言葉を状況に応じて使い分けることで、適切なメッセージを届けることができます。

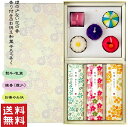

時間が経ってからのお悔やみには何が適切?

![]()

時間が経ってからのお悔やみでは、遺族への配慮を最優先に、適切な品物や方法を選ぶことが大切です。特に、遺族が受け取った際に負担を感じないものを選ぶようにしましょう。

まず、四十九日を過ぎてからのお悔やみでは、「香典」ではなく「供花」や「供物」が一般的です。具体的には、仏壇に供えやすい線香やロウソク、日持ちのするお菓子が適しています。

線香

ロウソク

お菓子

これらは消耗品であるため、遺族にとっても使いやすい贈り物といえます。

配送で贈る場合は、事前に遺族に確認し、都合の良い日時を選んで送るのがマナーです。また、到着後に遺族が香典返しやお礼を準備しなくても済むよう、「お返しは不要です」とメッセージに添えると良いでしょう。

注意点として、直接弔問する場合でも、長居は控え、あくまで静かに気持ちを伝えることに集中しましょう。こうした配慮が、遺族に安心感を与え、適切なお悔やみになります。

香典以外の贈り物で気をつけること

香典以外の贈り物を選ぶ際には、内容や贈るタイミングに注意することが重要です。特に宗教や地域の習慣を意識し、相手の状況に合わせた配慮が必要です。

まず、贈り物は仏壇に供えやすいものが望まれます。具体的には、日持ちのするお菓子や、線香、ロウソクなどが選ばれることが多いです。

一方で、派手なパッケージや香りの強すぎる品物、保存が難しいものは避けたほうが良いでしょう。例えば、生菓子や冷蔵が必要なものは控えるべきです。

また、贈り物に添えるかけ紙や表書きにも注意が必要です。仏式の場合、四十九日までは「御霊前」、その後は「御仏前」と記載します。間違った表記を使用すると、遺族に誤解を与える可能性があります。

さらに、贈り物が遺族にとって負担にならないよう、「お返し不要」の旨を伝えることも重要です。この一言があることで、遺族は安心して受け取ることができます。こうした細やかな配慮が、香典以外の贈り物をより心のこもったものにします。

友達の親が亡くなった時の贈り物の選び方と注意を総括

記事のポイントをまとめます。

- 後日お供えはマナー違反ではないが、タイミングに配慮が必要

- 遅れて香典を渡す際は丁寧な言葉を添える

- 贈り物のタイミングは四十九日後が望ましい

- 初七日を過ぎた頃に贈るのも適切

- 遠方の場合は配送を活用し、事前連絡をする

- 訪問前には必ず連絡を入れる

- 派手な服装ではなく落ち着いた服装を選ぶ

- 訪問時の滞在時間は短くする

- 仏壇に供えやすい個包装のお菓子を選ぶ

- 白を基調とした花を贈るのが一般的

- 日持ちの良い線香やロウソクは定番の贈り物

- メッセージカードで気持ちを添えると心が伝わる

- 「お返し不要」の意を伝えると遺族の負担を軽減できる

- 贈り物の表書きやかけ紙のマナーに注意する

- 宗教や地域の習慣を考慮して適切な贈り物を選ぶ